O automóvel chega às Taipas, desliza por uma rua prolongada entre muretes e coisas verdes e pára, segundo o combinado, junto do tal limoeiro. Uma pena que aquele pinheiro manso, farfalhudo como um discurso, não estivesse também ao alcance da mão.

A nossa anfitriã tinha no gesto os olhares ainda quentes dos seus alunos da “primária” e por isso falava como quem dita. Remansosamente. Entre os odores tépidos da cozinha que, sim senhor, era mesmo à antiga: o escano junto ao lume, varas de fumeiro e… uma pinha a rolar no vermelho íntimo da tijoleira. Pedi desculpa pelo pontapé distraído e ela: “Ora!”. A minha mulher, que tinha ido respirar a terra por uma janela de guilhotina (“De guilhotina, pois: ao menos na cozinha é assim”), tirou uma garrafa de Porto velho do purgatório de uma sacola e repimpou-a sobre o tampo imenso de uma mesa de carvalho e, claro, foi direita ao assunto.

“Ah, os formigos. Os formigos, pois.” Um pirralho de seis ou sete anos entrou e, logo que chegou à boca coisa do seu agrado, saiu sem dizer água vai, foguetinho azul. E a mestra: “Os formigos, pois. Há quem lhes chame mexidos. Nós aqui é formigos. Ponha lá isso no PÚBLICO 1. E, enquanto falava, fazia uma demonstração como a Madame Curie no seu laboratório.

Numa panela introduziu água, mel, uma colher de sopa de banha, um pau de canela, casca de limão, açúcar e deixou ferver. Aproveitámos a deixa para provar um verdasco com umas rodelinhas de linguiça. Um espanto. “É espantoso – disse – que certa gente se vá esquecendo das coisas antigas. Apreciadas à antiga”, sublinhou. Como se nós, a cada momento, não estivéssemos a ficar no passado. “Minha mulher sorria da sábia puerilidade e eu, que tinha os olhos cravados numa pilheira, perguntei se o santo de pau carunchoso que ali estava o tinha ela surripiado de alguma igreja. Tem umas certas semelhanças com Santo Antão. “Santo Antão, ou Santo António, padroeiro dos porquinhos. Ora aí está”. Julguei ter ouvido um grunhido de reco, no pátio, mas foi com certeza ilusão. Nostalgias.

Panela a ferver, eis que a amável senhora meteu ali miolo, muito bem esfarelado, de pão de cacete, deixando apurar o conteúdo em lume brando. Seguiu-se mais um intervalo em que a minha tigela do verdinho ficou vazia e vieram à baila as célebres papas de serrabulho. “Tenho-as ali. E fresquinhas, olarila. Mas agora não é delas que se trata. Formigos, pois”.

Retirou o manjar da lareira e, então, com uma atenção delicada, adicionou-lhe nozes, pinhões, passas de uvas, amêndoas e gemas de ovo. Misturou tudo muito bem (lembrei-me outra vez do laboratório de Madame Curie) e, finalmente, polvilhou a superfície odorante com canela. “Ora aí têm. Tirem-me essa barriga de misérias. Ou antes, matem-me essa sapeira, como dizia a minha avó”. E, abancados à mesa, deliciámo-nos com os formigos, pois, requintadamente postinhos em pratos de barro. Foi uma das poucas vezes em que eu me apercebi de que o vinho do Porto se sentia mesmo em boa companhia. E dei graças a Deus por não ter permitido que o vírus da discórdia e outros bichinhos igualmente malfazejos se instalassem nos petiscos de Natal.

Pronto já este texto, alguém de Castelo de Paiva, sabendo da minha curiosidade por manjares natalícios, me envia uma receitazinha, mesmo a calhar. Aí vai, como apêndice: “Açúcar (500 gramas) e água (um litro), juntamente com um pau de canela, numa panela que se põe a ferver até ao ponto de espadana (momento em que o açúcar adere a uma colher de pau). Adiciona-se então miolo de pão de cacete (500 gramas), mexe-se e deixa-se ferver, de modo que o pão se desfaça. Tirado o pau de canela, juntam-se: o vinho do Porto (um cálice) e uma colher de sopa para cada um dos seguintes ingredientes: corintos, amêndoas picadas, manteiga. Em seguida, retira-se o tacho do lume para nele se introduzirem doze gemas. Regressado ao lume, espera-se que as gemas cozam, mexendo bem o conteúdo. Depois, serve-se em pires (ou taça), tantos quantos os comensais que polvilham com canela, a gosto”. Formigos, pois.

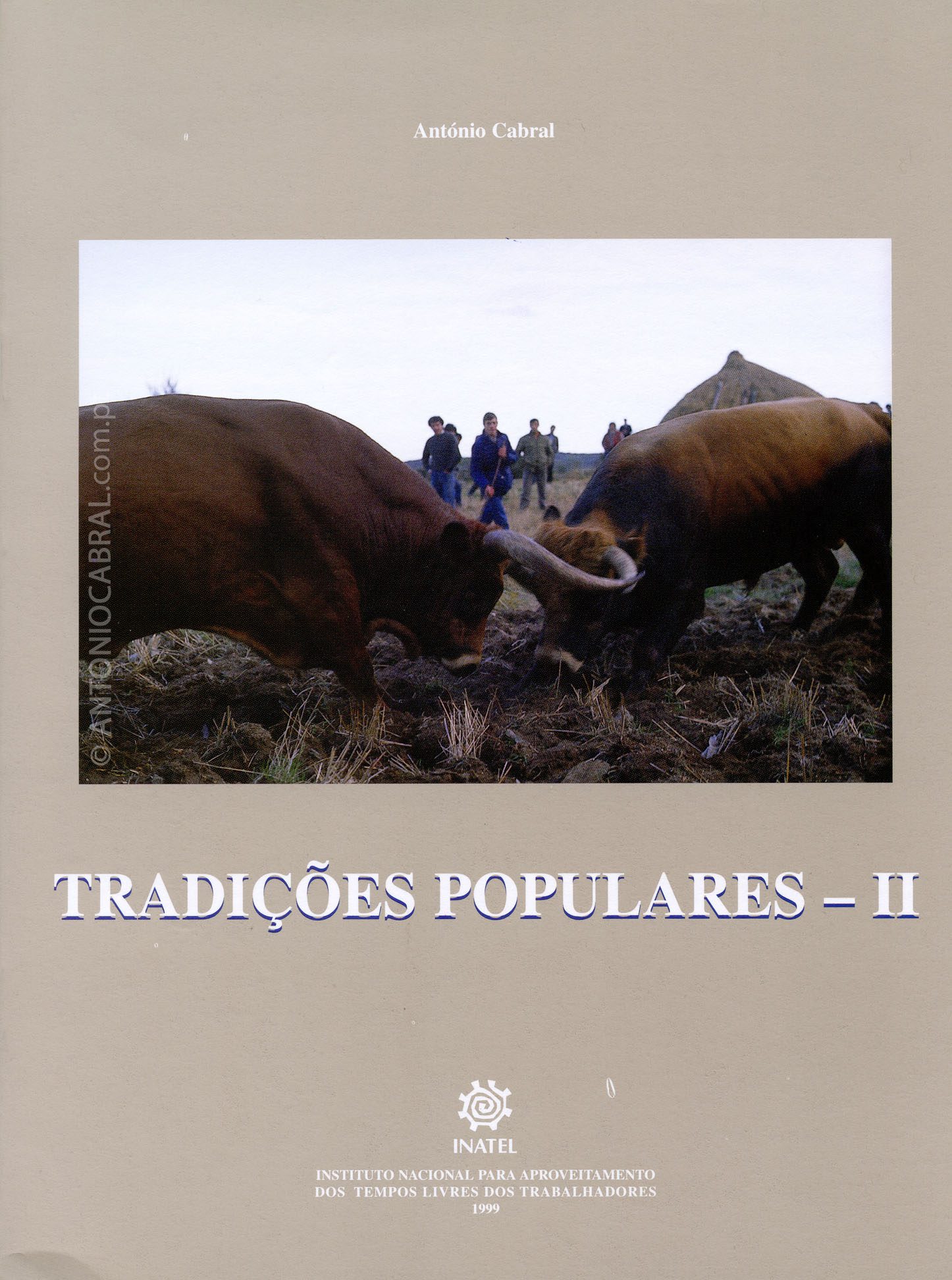

- Os textos do volume Tradições populares II foram originalmente publicados no diário Público entre Novembro de 1993 e Janeiro de 1995 ↩

António Cabral [1931-2007] foi um poeta, ficcionista, cronista, ensaísta, dramaturgo, etnógrafo e divulgador da cultura popular portuguesa.